INFORMATION

-

【お知らせ】「老年問題セミナー2023」を開催します

2025年、更に2040年を見据え、「地域包括ケア」について学び返す機会として、『老年問題セミナー2023~「地域包括ケア」の深化・更なる連携~」を開催します。(主催:(一社)崇徳厚生事業団、後援:新潟県・長岡市・新潟県医師会・長岡市医師会・新潟県社会福祉協議会・長岡市社会福祉協議会、ほか) ■日程 2023年2月25日(土) 10:00~16:40 ■会場 ホテルニューオータニ長岡 NCホール (〒940-0048 新潟県長岡市台町2丁目8ー35) ■内容 講演1「地域包括ケアについて」 (厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 認知症総合企画官 和田 幸典 さん) 講演2「尊厳を守る在宅医療の実践」 (医療法人アスムス 理事長 太田 秀樹 さん) 講演3「aging.in.place(住み慣れた地域で暮らし続ける)を実現するために~病院医療と在宅ケアチームの連携をできていますか~」 (在宅ケア移行支援研究所 宇都宮 宏子 さん) 講演4「人生をよりよく生きる為のACPについて」 (斎藤内科クリニック 院長 斎藤 忠雄 さん) ■参加費 5,000円(学生1,000円) 懇親会費:6,000円 ※懇親会は参加希望者のみ ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を鑑み、懇親会は中止とする場合があります。 ■参加申込方法 下記のいずれかの方法によりお申し込みください。 ① Googleフォームより必要事項を入力・送信 ② 申込用紙に必要事項を記入の上、メールまたはFAXで送信 メール:rounenmondai@kobushien.com FAX:0258-47-1243 ※参加申込期限:令和5年2月5日(日) ※定員(200名)に達した場合は先着順 ■お問い合わせ先 老年問題セミナー2023事務局(高齢者総合ケアセンターこぶし園内) 担当者:舩越、佐藤、吉井 ☎0258-46-6610 ✉rounenmondai@kobushien.com 開催案内・参加申込書(PDF版) -

『私の自利利他』vol.9 レスピット・イン・こぶし(崇徳厚生事業団Letter令和4年9月号)

サポートセンター与板 レスピット・イン・こぶしで勤務する頓所さん 辺り一面には青々とした田んぼが広がり、眼前には三島丘陵がそびえる。夏の日のサポートセンター与板「レスピット・イン・こぶし」は、生命力あふれる緑に囲まれていた。 ここで相談員兼介護職員として勤務するのが頓所晃平(とんしょ こうへい)さん。夏の与板のように爽やかな笑顔が印象的だ。 保育士志望から高齢福祉分野へ。悪戦苦闘で成長した日々 長岡市内出身の頓所さんは長岡市立北中学校、中越高校を経て群馬医療福祉大学に進学。 大学進学時は保育士資格取得を念頭に置いていたが、もともと「人と関わりたい」と進路を検討していた頓所さんは、大学での介護の勉強や、長岡福祉協会のこぶし園での実習を通じて「高齢分野も楽しい」と感じ、社会福祉主事の資格も取得して長岡福祉協会に入職した。 相談員兼介護職員としての業務は、請求業務や予約調整、ご家族やケアマネとの連絡など相談員としての事務的な業務と、食事・入浴・排せつなど生活全般の介助など介護職員としての介護業務とがある。 保育専攻から高齢福祉分野への就職でもあり、入職当時は介護業務には大変苦労し、同時に学びも多かった。 「こぶし園では、入職後3か月くらいの間、上司と研修ノートを交換するのですが、わからないことだらけなので、そこでめちゃくちゃ色んなことを聞きました。それで、返していただける言葉がとても深くて。 よく覚えているのは、『利用者に言われたことをそのままやるのがいいサービスなのか』ということ。 頼まれたことをやるのが利用者さんにとっては嬉しいはずですが、それが果たしてその人のためになるのか。自立支援を考えると、やれるところはやっていただいたほうがいい。それでどこまでやればいいのか悩んだり葛藤したりしていました。 あとは『建前にも気を付けて』と言っていただいたことを覚えています。『暑くないですか?』と伺って、利用者さんが『大丈夫です』と答えても、様子をよく見ると暑そうだなということもあります。 そのように観察すべきところは、キリがないというくらいあります。『この仕事は深いなぁ』と思っていました。」 今年度で4年目となり、成長を実感するところもあるが、まだまだ向上心も伺える。 「今になって研修ノートを見返すと『なんでこんなところで迷っていたんだろう』というところもあるので、ちょっとは知識がついたかなと思います。 でも一緒に働いている先輩職員の皆さんはみんな考え方がすごいですし、周りがよく見えていて機転を利かせながら支援をされています。自分はまだまだです。 例えば、歩きたいけども足が疲れて少し危ないなという利用者さんがいらっしゃったとき、自分だったらどうにか座っていてもらうことを考えがちです。 でも、疲れているから座らせようではなくて、歩きたいけど不安定なら歩行器を使っていただこうとか、そういった機転を働かせて支援をされているのを見るとすごいなと思います。」 「また来たい」と思ってもらえる施設に レスピット・イン・こぶしは短期入所生活介護施設、いわゆるショートステイだ。継続した入所は長くても1か月程度で、ほんの数日という方も多い。 ご家族が旅行などで家を空ける必要があるとき、介護疲れを感じてしまっているときなどに短期間過ごしていただく施設。在宅での介護を継続するために必要な施設と言えるが、利用者さんにとっては、「預けられた」と感じてしまうことも考えられる。 だからこそ頓所さんたちレスピット・イン・こぶしの職員は、利用者本人にとっても「また来たい」と思ってもらえる施設を目指している。 「私は写真を撮るのが好きで、自分の趣味である写真を見てもらって皆さんに喜んでもらえることは自分にとって”自利利他”です。 ゆっくり散歩に出かけられる時間を取れればよいのですが、なかなか難しいところもあり、レスピット・イン・こぶしがどういうところにあるのか、与板がどういう町なのかを知らない利用者さんが多い。 それを知ってもらいたくて、施設内に私が撮った与板の写真を飾らせていただいています。 それと、レスピット・イン・こぶしは前向きな職員が多くて、レクリエーションは職員も楽しみながらやっています。 ギターが弾ける職員やフルートが吹ける職員がいたり、利用者さんでハーモニカが出来る方もいたので、昨年の年末の行事では演奏会をしました。 感染対策をしながらどのように演奏会をしたらいいのかを考えた結果、スピーカーをホールに出して、隣の相談室で歌う形にしました。姿は見えないけど生演奏の声と音だけ聞こえてくる(笑)。 コロナ禍前は音楽療法士の方に来ていただいたり、ミュージカルをやりたいねなんて話をしたりもしていました。 施設内でもやり方次第で出来ることが結構あります。写真も額に入れて美術館のように飾ればおしゃれな雰囲気になりますし、四季に合わせて写真を変えたりすれば、利用者さんも喜んでくれる。 いまはコロナ禍で地域との関わりが出来ない中ですが、施設内でも利用者さんに楽しんでもらう方法を考えて少しでも喜んでいただいて、それで『また来たい』と思ってもらえる施設になれれば。」 今後も現場で奮闘する職員として、力をつけていきたいとのこと。そのうえで、このショートステイという場は大変でもあり、やりがいもあるそうだ。 「学生さんやこれからの職員にとってはめちゃくちゃいい経験だと思います。大変は大変ですけど、おすすめです。」とも語ってくれた頓所さん。 お読みの皆さんも、もし選べる機会があれば、レスピット・イン・こぶしのような事業所を選んでみてはいかが。 <取材後記> 最後までお読みいただき、ありがとうございます。 今回はレスピット・イン・こぶしで働く職員へ取材させて頂きました。 頓所さんには今年度数回、学生を対象とした法人説明会にご協力頂いています。今回もいつもの爽やかな笑顔でお話ししてくださいました。 時代・環境に合わせた取り組みを行われているレスピット・イン・こぶし。向上心を持ち成長し続けている先輩たちがいることを、医療・福祉に興味がある学生さんにも伝えたい!そんな気持ちになる一日でした。 (取材・編集:社会福祉法人長岡福祉協会 本部事務局 人財開発課 山谷 映理菜、崇徳厚生事業団事務局 石坂 陽之介) ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ -

【お知らせ】高校生向け医療・福祉の魅力発信事業「医療・福祉のプロに会いに行こう2022」を開催します

進路選択の途上にある高校生が、若手医療・福祉専門職との交流を通して医療・福祉の仕事について知る機会となるよう、『医療・福祉のプロに会いに行こう2022』を開催します。(主催:(一社)崇徳厚生事業団、後援:新潟県教育委員会) ■日程 2022年8月5日(金) 10:30~13:30 ■会場 長岡崇徳大学(〒940-2135 新潟県長岡市深沢町2278−8) ※長岡駅前発着の無料送迎バス有り ■内容 ① 若手医療・福祉専門職によるパネルディスカッション ② 若手福祉専門職交流会 ③ 学生食堂のっぺキッチン(障害者就労継続支援事業B型事業所)でのランチ ■参加対象 高等学校・中等教育学校生徒及び教職員、保護者(定員50人程度) ■参加費 無料 ■参加申込方法 Googleフォームより必要事項を入力・送信 ※参加申込期限7月29日(金) ※定員(50名)に達した場合は先着順 ■お問い合わせ先 一般社団法人 崇徳厚生事業団 事務局 石坂 ☎070-8468-0558 ✉jimukyoku@sutokukosei.com ■関係資料 実施要項 / プレスリリース -

『私の自利利他』vol.8 長岡療育園(崇徳厚生事業団Letter令和4年1月号)

長岡療育園で勤務する太田さん 社会福祉法人 長岡福祉協会が運営する長岡療育園は、重症心身障害児(者)を対象とした、療養介護施設・医療型障害児入所施設である。 2012年施行の法改正以前は重症心身障害児施設と呼ばれており、長岡療育園は1979年に新潟県初の民間重症心身障害児施設として開設した。現在も、同型の民間施設としては県内唯一となっている。 重症心身障害児とは、児童福祉法上の定義によれば「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」のことだ。この定義はあくまで行政上のものであり、医学的な定義は明確ではない。 基準としては“大島分類”という方法で判定することが一般的と言われ、大島分類では、知的障害の度合いとしては知能指数が35以下で、かつ運動障害の度合いとしては「走れる」、「歩ける」、「歩けない」、「座れる」、「寝たきり」のうち「座れる」か「寝たきり」にあたる児童が重症心身障害児と判定される。 多くの入所者は、車椅子を押してもらって移動し、食事・排せつなどの生活動作も全介助が基本。また、医療的ケアも必要としており、長岡療育園は児童福祉法上の福祉施設でありながら、医療法上の病院でもある。 長岡療育園にある3つの病棟のうちササユリの名のつく2病棟に勤務するのが、保育士の太田愛永(おおた まなえ)さん。 出身は、長岡市よりもさらに雪深い新潟県南魚沼市。高校卒業後、長岡こども福祉カレッジで保育士の資格を取得し、2020年に長岡福祉協会に入職して現在2年目とフレッシュな若手職員だ。 今回の取材で、医療型障害児入所施設である長岡療育園に勤務する保育士がいることを初めて知ったが、まずはどのような役割を持って働いているのかを伺った。 「精神的な発達は実年齢どおりというわけではありませんが、2病棟に入所されている方は一番若くて20代、高齢な方だと70代なので、一般的な『保育』のイメージとは違いますし、正直に言うと私も入職したとき少し驚きました。 長岡療育園では保育士は介護さんと共に“育生(いくせい)”と呼ばれていて、日々の業務は同じ育生であれば私たち保育士と介護さんとでほとんど違いはありません。」 育生の仕事は、食事・排せつ・入浴・更衣など生活全般の介助・支援、そして、個別支援計画を基に実施する活動などだという。 保育士ならではの目線で利用者の発達年齢から日々の療育や活動を考えていることも伺えたが、全体的には高齢福祉施設の介護福祉士や障害福祉施設の支援員に近く、やはり保育士のイメージとはやや異なる。 保育士養成のカリキュラムの中には障害児保育の講義や障害福祉事業所等での実習も含まれるが、長岡療育園での業務は大きく違った。 「学生時代に就労支援事業所での実習はさせていただきましたが、障害の度合いが全く違うので、入職以来ずっと苦戦しています。 例えば衣服の着脱をするときも、手や脚が拘縮して固まっていると、どこまで力を入れていいのかわからなくて。かといって力が緩むわけでもないので、『ちょっとごめんね』って思いながら……。 排せつ交換も、食事介助も、移乗の仕方も、最初はずっと全部付きっきりで教えてもらいました。 言葉を話せない方も多くて、聞き取るのも大変で、最初は何を話してくれているのかもわかりませんでした。でも、嫌という気持ちを表情に出してくれる方もいますし、ちょっとした首の振りで嫌だということがわかるようになってきました。 表情のほかにも声のトーンだったり、その方なりの感情の伝え方があります。意思表示を読み取るには、たくさんの声掛けや一人ひとりに向き合うことが大切だと感じます。 関わらせていただいているなかで、名前が言える方、覚えられる方に名前を呼んでいただけると、『覚えててくれてる!』と嬉しい気持ちになります。」 手厚い介護・療育に加えて医療的ケアを必須とする重症心身障害児(者)は、日々の生活を続けていくだけでも簡単ではないが、決して長岡療育園の育生や他の職員は、利用者がただ生きていくためだけに居るのではない。 崇徳厚生事業団グループの他の事業所、あるいは、福祉全般に言えることではあるが、福祉施設職員の仕事は、目の前の利用者がその人なりにその人らしく前向きにより良く生きることに寄り添うことである。もちろんそれはここ長岡療育園でも何ら変わらない。 「今年は2年目になって、利用者さんの担当につかせてもらうことになりました。2名担当させていただいているうちの一人の方とは、前任の担当から引き継いで、手紙を制作する活動を行っています。 手紙の送り先は、以前に長岡療育園にいらっしゃって、今は別の施設へ移られた方です。別の施設に行ってしまって、会いたいけど今はコロナ禍もあって会えないので、手紙を送りたいということで始めました。 まずは利用者さんが満足できる手紙が作れたらいいなと思っていますが、利用者さんが何を伝えたいか、どんなふうに制作したいかを出来るだけくみ取って、『自分もやった』という実感を持っていただけるようにと心掛けています。 文章の内容は、例えば今年あったことを『今年はこういうことがありましたよね』、『花火大会がありましたね』と話しかけて何を伝えたいかを聞いて私が書きます。 利用者さんと一緒に制作するために飾りを貼りたいなと思って、糊では難しいのでシールを準備しました。利用者さんとたくさん話をして頷きや首を横に振るなど意思表示を読み取りながら、ハートや花やリボンなど、本人の好きな色や形のものを揃えました。 貼る時も、ピンクが好きなんだろうなと私が思っても、『ピンクがいいですか?青がいいですか?』と聞いて、貼る場所も聞いて。貼る作業は、その方の動かせるところ、手首や手の甲を使って利用者さんに貼ってもらいます。 作っているとき、利用者さんはずっと笑ってくれていて、嬉しそうです。 私も利用者さんたちにはいつも笑顔で関わることを心掛けていますが、それだけではなく、一人ひとりの特徴や障害を理解した上でそれぞれに合った支援が出来るように考えながら行動すること、そしてその方が今出来ていることを維持して、もう少し引き出していくことを目標にしています。」 活動は個別に行うものだけではなく、集団で行う行事もある。太田さんは現在、毎月行う誕生会係の一員でもある。 「誕生会では誕生者にメッセージカードを贈るので、誕生会係がカードづくりをします。写真を貼ってメッセージをかけるところを作って、担当者にメッセージを書いてもらいます。 当日は他の利用者さんたちと歌を歌ったり、誕生者にまつわるクイズを楽しんだり。作ったメッセージカードは他の利用者さんが職員と一緒に読んで、『おめでとうございます』と渡すんです。その日は一年に一度その利用者さんが主役になれる日になります。 準備をしているときは大変ですけど、誕生者の利用者さんや他の利用者さんが楽しんでくれている顔・表情を見ると『やっててよかったな』と感じます。」 保育士養成施設を卒業して長岡療育園に入職し、戸惑いも大きかったであろうし、2年目の終わりが近づいてきた現在も、まだまだ成長過程にあることも事実だろう。 技術や経験を増やしていくことはこれからも必要かもしれないが、太田さんが長岡療育園での仕事に向かう根本の想いや姿勢には何も心配する必要がないことも感じることが出来た。 「年齢が近かったり、逆に両親のような世代で、楽しいし面白いし話しやすい」と言う優しい先輩方に導かれ見守られ、これからも大きく成長していく姿を期待していきたい。 <取材後記> 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 今回の取材対象者の選定にあたり、2年目ということもありフレッシュな意見が伺えると思い、同じ病棟の太田さんを推薦しました。 少しシャイなところもある彼女ですが、一つひとつ丁寧に、真摯に仕事に向き合う姿にいつも感心しています。 重症心身障害児施設と聞くと、「雰囲気が重そう」「怖い」・・・もしかすると、そんなイメージがあるのではないかと思います。 でも実際には、我々と同じように、それぞれの個性を活かし自分自身に出来る表現方法で、毎日を過ごしています。 この記事を通じ、そんな活力のある毎日の様子を知っていただけたら嬉しいです。 (取材・編集:社会福祉法人長岡福祉協会 長岡療育園 保育士 阿部 瑞保、崇徳厚生事業団事務局 石坂 陽之介) ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ -

『私の自利利他』vol.7 介護老人保健施設桃李園(崇徳厚生事業団Letter令和3年11月号)

介護老人保健施設桃李園で勤務する小黒さん 平成8年10月に開設し、このたび25周年を迎えた介護老人保健施設桃李園。運営法人である長岡老人福祉協会も50周年を迎えており、その歴史の半分を桃李園とともに刻んできたことになる。 介護老人保健施設、いわゆる“老健(ろうけん)”は、病院と自宅との橋渡しを行う施設とも言われ、リハビリのスタッフと設備が充実していることが特徴。桃李園に所属する5名のリハビリスタッフの一人が、作業療法士の小黒桃子(おぐろ ももこ)さんである。 作業療法士を志しはじめたのは高校生のころ。祖母が入院した際にリハビリテーションの専門職があることを知り、進学を見据えて調べていくと、理学療法士のほかに、作業療法士や言語聴覚士といった職種があるとわかった。 作業療法士というと、一般的には手のリハビリなどのイメージが強いが、活動を通したリハビリや心のケアを取り扱うのも作業療法の領域であることがわかり、「自分に合うと思った」とのこと。 学生時代、県外の介護老人保健施設での実習を通じて老健への就職を希望。ご両親の要望もあって長岡市内で就職先を探していたところ、桃李園の求人を見つけて応募・入職し、以来、桃李園での勤務を続けている。 「病院での実習は、入院期間中に患者さんの機能を向上させていく、戻るところまで戻すリハビリをするといった印象でした。リハビリメニューを組んで、実施して、どう変化したかを評価してと、それだけでいっぱいいっぱいで、患者さんとじっくり関わるということがなかなか出来ませんでした。 一方、老健での実習は、その人の生活にグッと入り込んでという印象でした。担当する一人の利用者さんに丸々一日くっついて、その人の生活を全部見て評価して、『じゃあ、何をしていくか』を考えてアプローチしてという実習期間は、自分にとっては楽しかったです。 担当したのは認知症の比較的重い利用者さんで、反応もほとんどありませんでしたが、一日丸々一緒にいたりするとちょっとした変化が見られることがあります。そういうことが嬉しかったのが、一番大きかったと思います。」 「今日も良い一日だった」と利用者に思っていただけるような関わりを 療養棟に入所する利用者約100名のリハビリを主に担当しており、個別・集団訓練を提供している。心掛けるのは、「今日も良い一日だった」と利用者に思っていただけるような関わりだ。 「自分がもし年をとって『出来ることが少なくなってしまった』と感じるときを想像したら、やっぱり楽しく過ごしたいだろうと思います。 だって、つまらない一日って嫌ですよね。自分で出来ることが少なくなってしまったとしても、つまらない一日が嫌なのは利用者さんたちも同じはずという思いがずっとあります。 気持ちって体の動きにも連動してくるので、出来なくなってしまったことで気持ちが落ちると身体も具合が悪くなって、どんどん悪循環になってしまうから。私たちが活動やリハビリを提供することで、利用者さんの一日のなかで『この瞬間楽しかったな』ってひとコマでも思っていただける関わりがしたいです。 『なにやりたいですか?』と聞いてみて『別にしたいことなんてない』って言われる方でも、実際はみんなと一緒の空間に居るだけで表情が変わったりとか、いつもとは違う反応が見られたりということはよくあります。 そういうところを探っていく、その人のことを深く知るためにじっくり関わって、そういうところを引き出していけるようにと仕事をしています。」 「自分がいつも楽しくいたい性格」とも語る小黒さんだが、ただ楽しい時間を過ごすだけではなく、やはりそこには作業療法士としての専門性が活かされる。 「例えば音楽療法でも、初めていらした人が傍から見たら『歌ってるな』くらいしかわからないと思いますけど、やっている私たちリハビリスタッフはものすごく考えています。 その人その人の役割を持っていただくのも音楽療法の一環としてやっていることなので、参加する意義、やりがいをもってもらうためにその人の得意な部分を探して、『この人はこれが得意だからここでマイクを持って歌ってもらおう』とか。 それに皆さんの配置も、職員が関わらないと眠ってしまう方は前にしようとか、このふたりが隣にいるとずっと喋っちゃうから離して座ってもらおうかとか(笑)。 それで40人くらいの利用者さんを担当スタッフ3人で回しながら、利用者さんの表情や動きや姿勢をずっと見て。終わったら毎回振り返りを行って『ここは良かったね』、『ここを今度はこうしてみようか』と話しています。 音楽療法のプログラムは私が入職する前から桃李園に受け継がれてきたもので、流れは一緒ですけど、同じ音楽療法でも毎回違う。ただ歌を歌って楽しく過ごしているだけじゃないというところはわかってもらいたいですね。」 いまや、リハビリスタッフの先輩たちから「活動は小黒さんに任せておけば大丈夫」と太鼓判を押されている小黒さん。だが、当初は不安もあったそうだ。 特に、入職当時にリハビリのリーダーをしていた作業療法士の先輩が、小黒さんがまだ1、2年目のころに退職されることになったときは大きな不安を抱えたが、先輩の言葉で前を向くことが出来た。 「活動の主をやってきてくれたのはその方で、頼りにして尊敬していた先輩が辞めることになって、『私はまだOT(作業療法士)として全然何も出来ないのに』と不安でした。でも、今の主任が『私はPT(理学療法士)だから活動については専門性がない。けれど小黒さんは活動が得意だから、そこを頑張ってもらいたい』と、OTとしての私を認めてくださいました。すごく嬉しくて、不安もあったけど頑張ろうって思えました。」 「集団の活動を止めたくない」 進展し続ける高齢社会のなかにあって、3年ごとの介護報酬改定により、老健の役割、そして老健でのリハビリに求められることが変わりつつある。直近の改定で大きかったことは、入所利用者全員に週に2回の個別リハビリが義務づけられたことだ。 「100人いる入所利用者さん全員に、少ないリハビリスタッフで週に2回の個別リハビリを実施するとなると、集団での活動に使える時間がどうしても少なくなります。 確かに、例えば自宅復帰のために階段が昇り降り出来るようにならなきゃいけない利用者さんなどであれば、個別リハビリでそういったトレーニングを実施する効果は高いと思います。でも、全ての利用者さんにとって集団の活動よりも個別リハビリのほうが充実していると言えるのかというと……。 利用者さんたちからも音楽療法やゲートボールや制作活動といった集団の活動を求められる。私としても集団のほうが反応を得られることが多いし、活動性も上がって元気になるし、集団の活動を止めたくないという気持ちが自分の中でありました。」 そういう基準に変わったからと、制度に求められることだけをやっていたほうが職員は楽かもしれない。しかし、小黒さんと桃李園のリハビリスタッフは、基準への適合と、自分たちが利用者のためになると信じる活動との両立を模索した。 「改定があったときにリハビリスタッフでミーティングをして、これまでやってきた業務で、みんなが続けたいことは何かを主任が聞いてくれて、私は『活動は止めたくない』と言いました。 そこから、やらなきゃいけないことをやったうえで、それ以外のことが出来る時間を上手に作っていくために、リハビリスタッフの配置を変えたり、漏れやダブりなく利用者全員に2回の個別リハビリを出来るようチェックシートを作ったりと、無駄なく効率よく実施できる流れを、リハビリスタッフ5人がチームになって作ることが出来ました。 午前に個別リハビリを実施して、午後に利用者さんが楽しみにされている活動を行う時間を確保してと、いまはやりたいことが割と出来ています。」 今年度はノーリフティングケア(抱え上げない介護)委員会の委員長を任されるなど、経験を積むとともに役割は大きくなり、変わっていく。 しかし、利用者が「今日も良い一日だった」と感じてもらえるよう、自分の楽しさが相手に伝わるよう、全力で楽しく仕事がしたいという小黒さんの想いはこれからも変わらない。 <取材後記> まずは最後までお読みいただきましてありがとうございました。 今回の取材対象者の選考にあたっては、『私の自利利他』にまだ取り上げられていない様々な職種が候補に挙がりました。そして、最終的にリハビリスタッフからと決まった段階で、私の頭に真っ先に小黒さんの名前が思い浮かびました。 実際の取材でも、持ち前の明るさを魅せながら、利用者様や仕事に対する思いを熱く語ってくれました。時々脱線してしまったこともあり、あっという間に1時間半も経ってしまっていました(笑) 取材はとても明るい雰囲気で、普段なかなか見られなかった一面も見ることが出来ました。 今後も介護報酬改定のたびに壁にぶち当たり、それまでどおりに仕事が出来ないこともあるかもしれませんが、きっと一緒に乗り越えてくれることと期待しています。 そして、その明るさでいつでも周りの皆さんを楽しませてくれることでしょう♪ 次号もお楽しみに。(取材・編集:社会福祉法人長岡老人福祉協会 介護老人保健施設桃李園 リハビリテーションリーダー 大久保 峻、崇徳厚生事業団事務局 石坂 陽之介) ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ -

『介護サービスえくぼ』(崇徳厚生事業団Letter令和3年9月号)

崇徳厚生事業団グループにはNPO法人「長岡医療と福祉の里 ボランティア連合会」があり、ボランティアのコーディネートなどの事業を行っています。 今回は、ボランティア連合会の主要事業のひとつ「介護サービス えくぼ」について、ボランティア連合会の中澤さんと池田さんからお話を伺いました。 -まずはNPO法人 長岡医療と福祉の里 ボランティア連合会について教えてください。 昭和58年にボランティア連合会の前身であるボランティアサロン「すぎなの会」が発足し、昭和60年に「長岡医療と福祉の里 ボランティア連合会」へ名称変更しました。平成11年にNPO法人格を取得しましたが、県内で医療・福祉分野のNPO法人として第1号の認証でした。同年、「介護サービス えくぼ」を発足しました。 私たちボランティア連合会は、各種の福祉サービス提供で、保健、医療又は福祉の増進に寄与することを目的に掲げ、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、支え合いを基本として活動を行っています。 通年事業としては、ボランティアコーディネート、介護サービス えくぼ、ごふく食堂(地域食堂)を行っているほか、中学生ボランティアサマースクールやボランティアセミナーによるボランティアの育成・啓発事業も行ってきました。また、長岡市からの受託事業として、長岡市生活困窮者就労準備支援事業も実施しています。 深沢町に所在するNPO法人長岡医療と福祉の里 ボランティア連合会 外観 -様々な活動を行っているなかで、本日のメインである「介護サービス えくぼ」について詳しくお聞かせください。 えくぼが活動開始した平成11年は、平成12年4月からの介護保険制度開始に向け、市町村や関係機関で調整が進められていました。しかしながら、いつまでもその人らしく過ごすために理想の介護支援があっても、介護保険制度の枠組みだけでは補えないことがあります。 当会では平成8年より「ホームヘルパー資格養成講座」を実施して有資格者の育成に取り組んでおりましたが、介護保険制度では賄えない隙間を少しでも埋めるサービスを提供しようと、有資格者による在宅福祉サービスの仕組みをスタートさせました。 サービスを提供するヘルパー自身にとっても、いつかは自分事になるという「支え合い」の理念のもと活動を行っています。また、えくぼの活動は様々な方々の「そのひとらしい生活」を支えるだけでなく、提供会員にとっても活動を通し多くの学びがあり、やりがいを感じ、生き方を考える機会にもなっています。 現在のえくぼ会員数は、利用会員が75人、提供会員(ヘルパー)が19人となっています。介護事業の限られた予算の中ですべてを支えることは難しいため、自助・互助の活動を行っています。 -提供会員が行うサービスの内容について教えてください。 えくぼは「助け合い事業」であり、「家事支援(掃除、洗濯、話し相手、買い物代行等)」、「身体介護(入浴介助等)」、「付き添い介助(受診付き添い、外出支援等)」の3つが主な内容です。 介護保険制度に基づく在宅介護支援事業とは異なり、サービスの時間や支援内容の範囲についての制約が少なく、その方の生活に必要な支援であれば、ご利用者のご要望に応じて臨機応変に対応することが可能です。 そのため、介護保険制度では「自立」と判定された高齢者の方から、介護保険サービスと併用されている方、障害をお持ちの方など幅広いご利用者の方に利用いただいております。ただし、えくぼは「支え合い事業」ですので、支援に協力してくださる提供会員がいなければ対応できない場合があります。 えくぼ提供会員 -提供会員になりたい場合はどうしたらよいでしょうか。 ご入会いただける方の資格要件としては、ヘルパー、介護福祉士、看護師等の有資格者、介護職員初任者研修修了者となりますが、活動内容によって無資格の方も応相談としています。 活動は、空いた時間の範囲内でご協力いただけます。例えば、週1回1時間の家事援助、月1回の受診付き添いだけなどのご協力でも大丈夫です。 皆さんは、お仕事を退職した後の趣味の合間、お子さんやお孫さんのお世話がない時間帯、他のお仕事のお休みの日など、日常の空いた時間にご協力いただいております。サービス提供に際しては、1時間1,105円~(交通費を含む)をお支払いいたします。 活動開始にあたっては、ご不安がないよう丁寧にご説明させていただきます。同時にボランティア連合会が保険料を負担し、福祉サービス総合補償の保険加入手続きを行います。 初回の活動は同行訪問いたします。また、不安があれば慣れるまでは同行いたしますので、初めてでも安心して活動をはじめられます。 そのほかご不明な点、ご不安な点があれば、ボランティア連合会へ遠慮なくお問い合わせください。 TEL:0258-47-2233(月~金曜/午前8時30分~午後5時) Mail:boraren@road.ocn.ne.jp -提供会員以外の立場でえくぼに貢献する方法がありますか? ボランティア連合会の活動に対し、資金面での支援をいただける方には、年会費1口500円で協力会員になっていただいております。 お預かりした会費は、えくぼのほか、ボランティアコーディネートや地域食堂などにも充てさせていただいております。事業団の皆さまからボランティア連合会の活動をご理解いただきまして、ぜひとも協力会員のご登録をお願いいたします。 ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ -

『私の自利利他』vol.6 長岡セントラルキッチン(崇徳厚生事業団Letter令和3年7月号)

株式会社マイステルジャパン 長岡セントラルキッチンで勤務する金子さん 崇徳厚生事業団グループをはじめ、地元中越地区を中心に新潟・山形を含む医療機関・福祉施設に約9,000食もの食事を毎日提供している長岡セントラルキッチン。平成23年の完成以来、株式会社マイステルジャパンの心臓部として活躍する、まさに「医療・福祉の台所」である。 安全・安心な食事を集中的に、それでいて美味しく提供するため、セントラルキッチンの内部は工程ごとにエリア分けされる。長岡セントラルキッチンに仕入れた食材にまず手を加えるのが7名のスタッフが所属する下処理室であり、金子郁美(かねこ いくみ)さんはここのエリア長兼調理第2部門長を務めている。 生まれ育ったのは米どころとして全国に知られ、自然豊かな魚沼市。調理の道に進むきっかけも、故郷魚沼で出会った。 「高校生のとき、地元のラーメン屋さんでアルバイトをしていたのですが、製麺・仕込みからチャーシューや餃子を焼いたりまで、すごく色々なことを経験させてくれる職場でした。『ここまで私がやるの!?』とも思いながら、料理がこんなふうに出来ているんだとわかったり、出来ることがどんどん増えるのがすごく楽しくて、もっと出来るようになりたいという思いで調理師を目指しました。」 県内の専門学校で学んだ後は「オシャレなお店で働きたい」とイタリアンレストランで勤務。結婚後に小学校の給食に携わるようになると、食事に対する考え方が変わったという。 「レストランは自分たちが主体で『こういうものを提供するのでお客さん来てください』というところ。給食は対象者が主体で、対象者に合わせて作らなければならない。メニューも違うし、カミカミ週間や、地元食材を使った献立といった教育的な取組もあって、子どもたちはこうやって育っていくんだなと、食べることの大切さを実感しました。」 時に相反する“安全な食事”と“美味しい食事”の両立 医療・福祉を専門とする長岡セントラルキッチンで勤務するようになってから、食事の大切さ、特に“安全・安心”への意識は年々増している。そして、ただ安全であるだけでなく、美味しい食事を提供したいという想いも強いが、高度な安全性と美味しさを両立するハードルは高い。 「患者様、利用者様は、ひとつの食材のほんの少しの大きさの違いで食べられる・食べられないが変わってしまう。本当に些細なことでも配慮することは多いです。そして食事はご利用者様の楽しみのひとつで、1日3回食べるものなので、やっぱり美味しく召し上がっていただきたい。でも、安全な食事と美味しい食事の両立はすごく難しくて。例えば中心温度の加熱を確保するとどうしても食材が固くなってしまったり、殺菌消毒の薬剤のにおいが少し残ってしまったりします。」 様々な課題があるなかで、大量調理を行うセントラルキッチンとして、手をかけすぎて作業が終わらなくなっては本末転倒。制約あるなかで何が出来るのかみんなで意見を出し合って、魚の種類ごとに酵素を変えて臭みをとったり、あるいは肉や野菜の切り方を工夫したりと、まさにチーム総動員での試行錯誤の日々だ。 利用者の声を直接聞くことが出来ないセントラルキッチンにおいて、トライ&エラーの指針であるとともに原動力になるのが各施設から送られてくる検食簿だという。 「検食簿を読むと『あのときのあれはよかったんだ』『これはダメだったんだ』というのがわかります。この会社に入る前から、もっと言えば高校生のときにアルバイトをしたときから、自分が作ったものに対して『美味しかったよ』と言っていただけること、自分がやったことを誰かが喜んでくれるのが私はすごく嬉しいんですよね。直接利用者様の声は聴けませんが、ここはちゃんとそれを感じられる職場です。みんながチームになって何か一つの課題に取り組んで成し遂げて、それがさらに利用者様の満足に繋がったんだとわかったときは、『あんなに頑張ってやったことがみなさんに喜んでいただけたんだ』とすごく喜びを感じます。『自分たちがすごく頑張って大根を切っている先に、おいしく食べてくれている人たちがちゃんといて、喜んでくれる人たちがいるんだよ』と、一緒に働くみんなにもっと伝えてあげたい、教えてあげたいと思っています。」 もちろん、上手くいったことばかりではない。つい昨年、高齢者でも常食の方であれば安全に食べられて、『お肉!』を感じられるかたまり肉のビーフシチューを提供しようと、調理部門と栄養管理部門が協力し実に半年以上かけて研究を重ねた。ネックになるのはもちろん、お肉の固さだ。 圧力をかけるのはもちろんのこと、お肉の部位を変え、産地・仕入れのお店を変え、切り方も含めたらもはや「何種類試作して何回試食したかわからない」くらいに検証を重ね、美味しさ、柔らかさとも十分なレベルとなり「これで行きたい」と満を持してグループ受託先の栄養士さんを招いて試食会を行ったが、結局、かたまり肉は断念せざるを得ず、「出したいものを必ずしも受け入れてもらえるわけじゃない」と悔しい思いをした。 「私たちの頑張りをわかってくれる施設栄養士さんも多かったです。でも、そのときはやはり安全性を考えると施設栄養士の立場からは受け入れてもらえず、小間切れ肉での提供となりました。それでも諦めたわけではなく、何かの機会に違う形でこの頑張りを活かせたらなと。」 チームワークを支えるヘルプと感謝 作業工程の最初から最後まで関わるスタッフは誰もおらず、何十人ものチームでひとつの食事を提供しているのがセントラルキッチン。そのなかで金子さんは国際規格ISO22000(食品安全マネジメントシステム)の認証取得等においても、食品安全チーム副リーダーとしてセントラルキッチンを牽引する。 「食品安全管理ってすごく難しくて、厳しい国際規格であるISOについ囚われてしまって、自分たちが日々やっていることに上手く繋げられていないという課題を感じていました。ISOの基準が難しいということはみんながわかっていることなんですけど、日々業務に取り組むなかで、自分たちで決めたルールをきちんと守れているのか、そしてそれは有効なのかを自分たちでチェックしていこうという意識を高められるよう、食品安全チームメンバーが講師となってセントラルキッチン全社員を対象に月1回ミニ講習会を開催する等、今年はうまく進められているかなと手応えを感じています。ISOに限らず、現状維持ではダメだと思っているので、もっと美味しくという取組もそうですし、生産数が今以上に増えても耐えうるようにハード面、ソフト面、教育も含めて全て向上してバージョンアップさせて行きたいという思いが強いです。」 全てがチームとしての取組になるセントラルキッチンにおいて、金子さんが意識していることが「助けて」と「ありがとう」を声に出して伝えることだという。 「自分が全部抱えてしまったら、逆にみんなに迷惑がかかってしまう。自分ひとりでは到底出来ないので、出来ないことは『助けて』というようにしています。自分にしか出来ないっていう状況を作らないように出来る人を育てて『お願い』と言う。本当にみんなの力が必要で、みんなの協力があって出来ていることなので、色んな人に本当に感謝していますし、『ありがとう』という気持ちは伝えようと意識しています。」 セントラルキッチンはいわば食品加工工場である。「工場」という文字からは、決められたことを決められたように淡々とこなしていくような印象を抱くが、長岡セントラルキッチンは工場としての効率性や品質保証を活かしながらも、その中心には人の想いや努力、そしてチームワークと助け合いがあることが金子さんから感じられた。 すぐそばにいなくても、言葉を交わさず顔も合わせないのだとしても、患者・利用者への想いを胸に仕事に向かう姿に変わりはない。 <取材後記> インタビューを受けていただいた金子さんとは、部署は違いますが同じ職場で日々接する機会も多く、いつも笑顔で明るくお話をされる姿に元気をいただいています。 今回の取材を通し、改めて私自身「食事」という形で地域の医療・福祉を支えているのが「給食」である事を感じました。金子さんが笑顔で真摯に答えてくださる姿から、自利利他の精神のもと、日々業務に取り組んでいることが伝わってきました。今後もその素敵な笑顔でますますご活躍されることと思います。 「長岡セントラルキッチンはどんなことをしているのだろう?」そんな風に思う方も少なくは無いと思います。今回、こういった形で「セントラルキッチン」はどういう役割を担っているかを少しでも知って頂ければ幸いです。(取材・編集:株式会社マイステルジャパン 総務部 河上 澄香、崇徳厚生事業団事務局 石坂 陽之介) ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ -

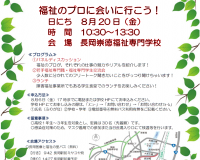

【お知らせ】高校生向け福祉の魅力発信事業『福祉の仕事を知るツアー2021夏』を開催します

進路選択の途上にある高校生が、若手福祉専門職や福祉専門学生との交流を通して福祉の仕事について知る機会となるよう、『福祉の仕事を知るツアー2021夏~福祉のプロに会いに行こう!』を開催します。 ■日程・会場 2021年8月20日(水) 10:30~12:30 〒940-2135 長岡市上富岡町1961-21 長岡崇徳福祉専門学校 ※長岡駅前発着の無料送迎バス有り ■内容 ① 若手福祉専門職と福祉専門学生によるパネルディスカッション ② 若手福祉専門職・福祉専門学生交流会 ③ 学生食堂のっぺキッチン(障害者就労継続支援事業B型事業所)でのランチ ■参加対象 高等学校・中等教育学校生徒及び教職員、保護者(30人程度) ■参加費 無料 ■参加申込方法 8月6日(金)17時までに長岡崇徳福祉専門学校へ参加申込の旨と必要事項(①氏名(ふりがな)、②学校・学年、③電話番号、④無料バス利用有無)をご連絡ください。 定員枠にまだ空きがあるため、8月18日(水)17時までに申込期限を延長しました! ☎0258-47-3991 ✉boshu-nk@yukyusutoku.jp 学校Webサイトお問い合わせフォーム -

『私の自利利他』vol.5 長岡西病院・3階北病棟(崇徳厚生事業団Letter令和3年5月号)

長岡西病院の3階北病棟(地域包括ケア病棟)で勤務する柳橋さん 地域包括ケアシステムの基幹的医療機関である長岡西病院。高齢者の皆さまの地域での生活を支える機能をさらに強化するため、「地域包括ケア病棟」を令和3年3月に開設した。 病棟開設に伴い、地域包括ケア病棟である3階北病棟へ配属された一人が、この春で新卒入職後4年目を迎えている柳橋美希(やなぎばし みき)さん。出身校は崇徳厚生事業団グループの長岡看護福祉専門学校(現・長岡崇徳福祉専門学校)だ。 「看護師以外の仕事をしたいとは思わない」 小さなころから看護師を目指していた、というわけではなく、高校で進路に迷ったとき、家族の勧めをきっかけに専門学校の看護学科を目指した。実家が自営業をしていたため、小さいころから大人と話す機会も多く、人と接することは好きだった。周囲の勧めで選んだ道で、看護実習など大変なことも多かったが、人と関わる仕事は自分に向いていると感じ、迷いなく看護師を目指せた。いまも「看護師以外の仕事をしたいとは思わない」という。 「1年目は『楽しい』とばかり感じながら仕事ができた」と振り返る。患者さんを目の前にすることで、座学で学んだ知識が改めて深まるのが楽しく、自分が関わることで患者さんがよくなったり、自分がかけた言葉に「元気がもらえた」と言ってもらえることが嬉しかった。 柳橋さんは「1年目はまだ心が綺麗だった」とおどけるように笑ったが、経験を積むにつれて、楽しいだけではいられなくなったのは成長と自覚の証だ。 「優先順位を考えられるようになるにつれて、いつまでに何をやらなければならなくて、そのためにどれを早く終わらせてと“業務”として取り組む意識が増していった気がします。経験を積んで出来ることが増えれば、任されることも増える。1年目のようには、患者さん一人ひとりにじっくり関わって、話して、ということが出来なくなってるな、と思って。」 成長するほどに生まれるギャップを意識しつつ、「この先どうしていけば」と悩むことはなかったという。 「もっと経験豊かな先輩たちは、忙しいなかでも患者さんをよく見て、何がしてあげられるのかをよく考えています。これまでその時々に悩みもありましたが、『自分もこうなりたい』と思える先輩をいつも追いかけてここまでやって来られました。」 “病気だけを看る”のではなく“その人全体を看る” 地域包括ケア病棟は、高齢者が住み慣れた地域でずっと安心して暮らせるようにという地域包括ケアシステムを支える役割を担っており、診療報酬上、入院可能日数が60日というルールがある。柳橋さんがこれまで勤務してきた病棟とは特に大きく異なる点だ。もちろん、“とにかく退院出来ればそれでいい”というわけではない。 「これまで勤務していた3階東病棟は、急性期症状を脱した患者さんでもう少し治療が必要だったり、退院準備が必要な方、退院が難しい患者さんは4階西の療養病棟へ、ADL拡大が必要でリハビリ対象の患者さんは2階北の回復期リハビリ病棟へ転棟していただくのが主な流れでした。でも3階北病棟は『おうちで暮らそう』が合言葉の病棟。お家に帰るのであれば、お薬の管理はどうするのか、ポータブルトイレの片づけは誰がするのか、食事の用意は、と退院後の生活全てを考えて、『今のこの人が元の環境に戻ったとき、何が足りないんだろう』と考えながら毎日看護しなければならない。そこがこれまでとは違った難しさだと感じています。“病気だけを看る”のではなく“その人全体、その人の生活や暮らしを看る”ことがこれまで以上に必要になりました。」 疾患や身体機能、年齢や性別が同じであったとしても、患者一人ひとりが持つ背景は全て違う。それでいて、柳橋さんたち病棟スタッフが関われるのは60日間だけ。決められた期間のなかで自分たちに何が出来るのか、どこまで出来るのか。時に不可能とも感じられる状況もあるなかで、どこかに可能性があると信じ模索する日々だ。 「患者さんとご家族の希望を常に100%叶えてあげられるわけではないんですけど、それでもなるべくご本人ご家族の希望を叶えることを目標にします。例えばご家族に『帰って来てほしいけど、歩けないと家で過ごすのは難しい』と言われたら、まずはリハビリスタッフと相談して、60日間のリハビリでどこまで機能が回復出来そうかを聞いて、もし『杖がないと厳しい』とか『歩行器がないと』という答えであればそれをご家族に伝えてまた相談して。多職種と話してご家族と話してというサイクルを何回か繰り返して目標を決めて、そのためにいつまでに何をしなければならないかを逆算して考えて、それでやっとお家に帰れる、といった感じ。」 「60日間で自宅に帰れるように支援する」という使命 「入院可能日数60日」、「在宅復帰率70%」という診療報酬上の要件。これは、超高齢社会において地域医療を持続可能にするために設定された数字なのだろう。 巡り巡って地域全体にとって恩恵をもたらすこととはわかっていても、現場スタッフの目の前にいるのは机上の数字ではなく、生身の人間である。意地の悪い質問だと思いつつ、「60日間以内に退院」という使命に葛藤を抱くことはないか聞いてみた。 「『60日で帰らなきゃいけない』というのは患者さんの都合ではないので、もっと手厚く、もっと長く看護してあげたいという気持ちとの間にジレンマを感じることはあります。1年目のように、『ただこの人が元気になってほしい』という気持ちだけで働いていたら、この病棟はちょっと苦しいかもしれない。でも4年目になって、『病院が出来るのはここまで』という考え方もしなければならないと感じています。極端な話、病院が無くなってしまえば患者さんたちも居る場所がなくなってしまう。私もお給料がもらえなくなったら困りますしね。(笑)」 単に大人になって折り合いをつけられるようになったというだけではなく、柳橋さんの言葉から、長岡西病院の地域包括ケア病棟には制約や逆境を前に進む力に変える潔さや意思の強さが備わっていると感じた。 「師長や先輩がすごく頑張っている姿を見ていると、やるしかないという気持ちになります。『この人が何とか家に帰れる道を作らなきゃいけない』という師長や主任の考えや想いをみんなが感じて頑張っていると思います。60日間必死に考え抜かないと、患者さんが退院後に苦しくならない環境に帰してあげることはできません。そういう意味で、『患者さんのために』や『自利利他、相手の喜びは自分の喜び』を考えやすい病棟でもあると思います。どうやったらお家に退院させてあげられるのかを病棟のチームで何度も話し合って、看護師だけでなく、医師はもちろんソーシャルワーカーやリハビリスタッフなど多職種に入ってもらってみんなで知恵を出し合って。そうして出てくるものが自分とは違う意見でも、それを良いとこどりというか、ちょっとずつ合わせて、その患者さんにとって一番いい形でお家に帰れる方法を模索して。それで、自宅へ帰ることは難しいと感じていた患者さんが少しずつ良くなって、ご家族も大きな不安なく帰れたとき、大きな達成感・やりがいがありますし、頑張ってよかったなと感じます。」 あどけなさすら感じる表情を見せる20代前半の看護師の口から、これほどまでに成熟した考えが出てくるものかと正直驚き、これが師長や主任をはじめとした先輩方の指導や姿勢に培われたものだとわかると頭が下がる思いであった。 「いまの病棟が大好きで、病棟の皆さんといつまでも一緒に仕事がしたい」と話す一方、高度急性期病院に就職した同期の話を聞いたり、別の病院での経験も活かして長岡西病院で働く先輩の姿を見ると、また違った環境で学び、それを再びここに還元する未来を考えたこともあったという。 まだまだ若く、進むべき道に悩むことは今後もあるだろうが、どのような道を選んでも、地域医療を最前線で支える看護師の一人として活躍してくれることだろう。 <取材後記> 学生時代に面接にいらした時から人懐っこい愛くるしい笑顔が印象的でした。 今回久しぶりにお会いできて、その笑顔はますます輝き、経験や明確な思いが溢れ、ブレない力強さも感じられました。 病棟での撮影中に職員の皆さんが業務の合間に撮影風景を見守られ「いいね~!」「素敵だね!」等とおっしゃられ、カメラにはにかんだ笑顔を向けてくれるという微笑ましい一場面を見られて穏やかな気持ちになりました。それも柳橋さんの人柄によるもの。 多くの経験を積んで、また違った印象の笑顔を見せてくれることを願っています。(取材・編集:医療法人崇徳会 法人事務局経営企画室 瀧澤 真紀子、崇徳厚生事業団事務局 石坂 陽之介) ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ Twitter、LINE公式アカウントで『崇徳厚生事業団Letter』更新情報を配信しています! フォロー&友達追加をお願いします! Follow @Letter_Sutoku ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ -

【お知らせ】長岡医療と福祉の里無料バスの車両入れ替えを行いました

JR長岡駅前から発着し、健康の駅ながおか、長岡西病院を経由して田宮病院まで往復運行している「長岡医療と福祉の里無料バス」の車両入替を行いました。 これを機にバスのラッピングデザインも一新し、崇徳厚生事業団のロゴマークをモチーフとした緑・黄・青の3色6本のラインをあしらいました。 今後とも長岡医療と福祉の里無料バスを是非ご利用ください。