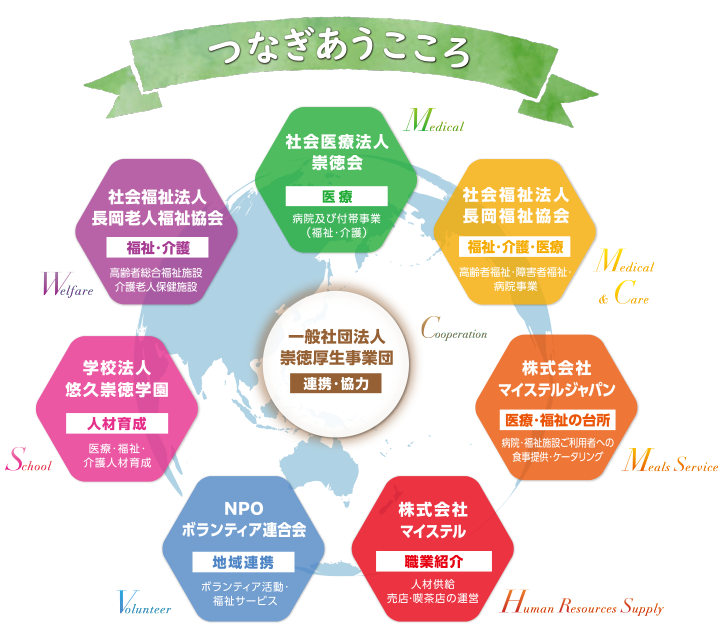

8法人で構成する崇徳厚生事業団

崇徳厚生事業団は、医療、高齢者福祉、障害者福祉の事業を手がけるグループです。そして、今後ますますニーズが高まり多様化が予想される時代を見据え、医療・福祉人材及びボランティアの養成や、食の安全にも取り組んでいます。 それらすべての事業は、基本理念である「自分や家族、友人が利用したいサービスの提供」に則り、連携を深めながら、それぞれの地域と時代の要請にあった総合的なサービスを提供していきます。

INFORMATION

-

【イベント情報】2025年度『認知症と共に歩む市民講座』を開催します

崇徳厚生事業団では、認知症の予防から診断後の本人と家族のサポート、医療と介護のサービス提供を幅広く行っています。 2023年秋に米百俵プレイス北館において、認知症の初期診断から診断後のフォローアップ、介護相談まで幅広く対応する認知症専門の『すとく・おれんじクリニック』、認知症のみならず医療・福祉のお悩みをなんでもワンストップに相談できる『医療・福祉よろず相談』を開設し、「認知症の人と家族への一体的支援事業」もスタートしています。 認知症支援の拠点となるこの場所から、認知症にまつわる学びを深める機会として、『認知症と共に歩む市民講座』を開催いたします。 今年度は全10回シリーズで開催いたしますので、是非ご参加ください。 <日程・プログラム> ① 2025/6/28(土)14:00~15:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『糖尿病と脳の健康を考える~糖尿病と脳のちょっと気になる関係~』( チラシPDF ) ② 2025/7/26(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『しっかり食べて認知症予防』( チラシPDF ) ③ 2025/8/23(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症患者における訪問看護の役割と必要性~看護師が訪問するメリットとは~』 ④ 2025/9/27(土)14:00~15:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『レカネマブ治療における認知症の早期治療の意義』 ⑤ 2025/10/25(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の人と家族の双方を支える役割~認知症ケアマネジメントの現状と課題~』 ⑥ 2025/11/22(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の人と家族との歩む暮らし』 ⑦ 2025/12/27(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『小規模多機能型居宅介護の役割と有効性~自宅と施設の間の「ちょうどいい」の実践報告~』 ⑧ 2026/1/24(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の早期診断と診断後支援の効果~米百俵プレイス北館事業と認知症疾患医療センターの取り組み~』 ⑨ 2026/2/28(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症対応型サービスの今~認知症の個別ケアの現場では何が行われているのか~』 ⑩ 2026/3/28(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の人と接するときの心構え』 <概 要> 参加対象者:認知症に興味がある方 講師:崇徳厚生事業団グループ職員及び外部講師 参加費:無料 ※交通費、駐車場料金はご負担願います。なお、米百俵プレイス北館の立体駐車場ご利用の場合は、入庫から55分間の無料処理を行いますので、駐車券を会場までお持ちください。 参加申込:当日までに下記連絡先へ電話またはメールにて参加意向をご連絡ください。 <お問い合わせ・お申込み> メール:orange[at]sutokukai.or.jp ※[at]に@マークを入力してください。 電話:0258-39-7374(医療・福祉よろず相談) 『認知症と共に歩む市民講座』チラシ(PDF) -

【お知らせ】「老年問題セミナー2025」を開催します

2025年に到達し、次の2040年に向け、「地域包括ケアシステム」の今後の展望についての学びの機会として、『老年問題セミナー2025~『地域包括ケアシステム』の今後について~」を開催します。(主催:(一社)崇徳厚生事業団、後援:新潟県・長岡市・新潟県医師会・長岡市医師会・新潟県社会福祉協議会・長岡市社会福祉協議会、ほか) ■日程 2025年2月15日(土) 10:00~17:00 ■会場 ホテルニューオータニ長岡 NCホール (〒940-0048 新潟県長岡市台町2丁目8ー35) ■内容 講演1「これからの社会保障のあり方」 (一般社団法人 未来研究所 臥龍 代表理事 香取照幸さん) 講演2「地域包括ケアシステムにおける医師会の役割」 (松戸市医師会 会長 川越正平さん) 講演3「2040年を見据えた医療・介護施策について」 (厚生労働省 厚生労働事務次官 伊原和人さん) トークセッション ■参加費 5,000円(学生1,000円) 懇親会費:5,500円 ※懇親会は参加希望者のみ ■参加申込方法 Googleフォームより必要事項を入力・送信し、お申込みください。 ※参加申込期限:令和6年1月31日(水) ※定員(200名)に達した場合は先着順 ■お問い合わせ先 老年問題セミナー2025事務局(高齢者総合ケアセンターこぶし園内) 担当者:舩越、髙橋、大矢 ☎0258-46-6610 ✉rounenmondai@kobushien.com -

【イベント情報】『認知症と共に歩む市民講座』を開催します

崇徳厚生事業団では、認知症の予防から診断後の本人と家族のサポート、医療と介護のサービス提供を幅広く行っています。 2023年秋に米百俵プレイス北館において、認知症の初期診断から診断後のフォローアップ、介護相談まで幅広く対応する認知症専門の『すとく・おれんじクリニック』、認知症のみならず医療・福祉のお悩みをなんでもワンストップに相談できる『医療・福祉よろず相談』を開設し、「認知症の人と家族への一体的支援事業」もスタートしています。 認知症支援の拠点となるこの場所から、認知症にまつわる学びを深める機会として、『認知症と共に歩む市民講座』を開催いたします。 今年度は全6回シリーズで開催いたしますので、是非ご参加ください。 <日程・プログラム> ① 2024/10/12(土)10:00~11:30@ミライエ長岡 ミライエステップ 『認知症の人の排泄の問題』 ② 2024/11/30(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の心理状態』 ③ 2024/12/28(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『役に立つ認知症症状の理解』 ④ 2025/1/25(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『在宅と介護施設の選択のヒント』 ⑤ 2025/2/22(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『対応が異なる認知症あれこれ』 ⑥ 2025/3/22(土)11:00~12:00@米百俵プレイス北館 崇徳厚生事業団インフォメーションセンター 『認知症の予防と治療』( チラシPDF ) <概 要> 参加対象者:認知症に興味がある方 講師:崇徳厚生事業団グループ職員及び外部講師 参加費:無料 ※交通費、駐車場料金はご負担願います。なお、米百俵プレイス北館の立体駐車場ご利用の場合は、入庫から55分間の無料処理を行いますので、駐車券を会場までお持ちください。 参加申込:当日までに下記連絡先へ電話またはメールにて参加意向をご連絡ください。 <お問い合わせ・お申込み> メール:orange sutokukai.or.jp ※空白に@マークを入力してください。 電話:0258-39-7374(医療・福祉よろず相談) 『認知症と共に歩む市民講座』チラシ(PDF)